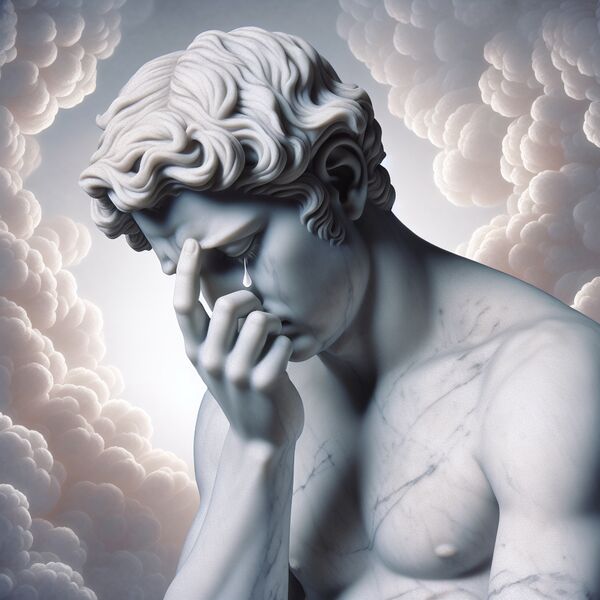

Postkoitale Dysphorie: Traurigkeit nach dem Sex

Die Erfahrung von Traurigkeit oder Unruhe nach sexueller Intimität ist für viele Menschen nicht ungewöhnlich. Diese Empfindung, bekannt als postkoitale Dysphorie, kann verwirrend und belastend sein. Forscher haben herausgefunden, dass die Gründe dafür vielseitig sind und oft tiefere emotionalen Schichten berühren.

In diesem Artikel beleuchten wir die verschiedenen Ursachen für postkoitale Dysphorie und möchten ein besseres Verständnis für dieses Phänomen fördern. Dabei gehen wir auf emotionale Reaktionen, psychologische Aspekte und gesellschaftliche Erwartungen ein. Ziel ist es, Dir wertvolle Einblicke zu bieten, um diesen Komplex der Gefühle zu bewältigen und offen darüber sprechen zu können.

- Postkoitale Dysphorie beschreibt Traurigkeit oder Unruhe nach sexueller Intimität.

- Emotionale Reaktionen können durch vergangene Erfahrungen und innere Konflikte aktiviert werden.

- Gesellschaftliche Erwartungen erzeugen Druck, Sexualität nur positiv erleben zu müssen.

- Individuelle Unterschiede beeinflussen die Wahrnehmung und Verarbeitung von Emotionen nach Sex.

- Offene Kommunikation und Selbstreflexion helfen, mit postkoitaler Dysphorie umzugehen.

Ursachen für postkoitale Dysphorie

Die postkoitale Dysphorie hat mehrere Ursachen, die oft tief mit emotionalen und psychologischen Erfahrungen verwoben sind. Viele Menschen erleben nach sexueller Intimität eine plötzliche Welle von Traurigkeit oder Unruhe, die nicht immer unmittelbar erklärbar ist. Diese Gefühle können durch emotionale Reaktionen angestoßen werden, die in der Vergangenheit liegen und während des Sex wieder aktiviert werden.

Ein weiterer Aspekt sind psychologische Hintergründe, wie frühere Traumata oder negative Erfahrungen im Zusammenhang mit Sexualität. Diese Erlebnisse können unbewusst hochkommen und zu einer unangenehmen Stimmung führen. Auch die innere Verbindung zwischen Sex und Traurigkeit spielt eine Rolle. Manche empfinden, dass sie in Momenten der Nähe besonders verletzlich sind, was für ein Gefühl von Verlust oder Einsamkeit sorgen kann.

Zusätzlich können gesellschaftliche Erwartungen und Druck ebenfalls zur postkoitalen Dysphorie beitragen. Die ständige Konfrontation mit Idealbildern beim Thema Sexualität sorgt häufig für eine Diskrepanz zwischen Realität und Anspruch, die belastend wirkt. Schließlich gibt es individuelle Unterschiede in den Gefühlen; einige Menschen sind einfach empfindlicher als andere und nehmen emotionale Wechselbäder intensiver wahr.

Emotionale Reaktionen nach Intimität

Besonders in Momenten der Nähe fühlen sich viele verletzlich; dabei können Gedanken an Einsamkeit oder Verlust aufkommen. Oft ist es so, dass gerade in diesen intimen Augenblicken ein Gefühl der Unsicherheit oder inneren Zerrissenheit verstärkt wird. Die körperliche Nähe, die normalerweise eine Quelle der Freude darstellt, kann paradoxerweise auch dazu führen, dass tief sitzende Ängste ans Licht kommen.

Zusätzlich spielen äußere Einflüsse wie gesellschaftliche Normen eine Rolle. Der Druck, sexuelle Beziehungen als ausschließlich positiv zu empfinden, kann das emotionale Erleben weiter komplizieren. Solche Erwartungen stehen oft im Widerspruch zu den persönlichen Empfindungen, was die Wahrnehmung von Intimität zusätzlich belasten kann. Es ist wichtig, diese Emotionen zu erkennen und anzunehmen, um einen besseren Umgang damit zu finden.

Intimität kann die tiefsten Wunden aufdecken, die wir lange verborgen haben. Es ist in diesen Momenten der Nähe, dass unsere verletzlichsten Seiten ans Licht kommen. – Brené Brown

Psychologische Aspekte und Trauma-Hintergründe

Die psychologischen Aspekte und mögliche Trauma-Hintergründe, die zur postkoitalen Dysphorie führen können, sind oft vielschichtig. Viele Menschen tragen unverarbeitete Emotionen aus der Vergangenheit in sich, die während intimer Momente aktiviert werden können. Solche emotionale Verstrickungen stammen häufig aus negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit Sexualität oder engen Beziehungen.

Traumatische Erlebnisse wie sexueller Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung prägen das Selbstbild und beeinflussen, wie Intimität erlebt wird. In solchen Fällen kann der Körper eine Art Schutzmechanismus aktivieren, der dazu führt, dass Nähe als Bedrohung wahrgenommen wird. Das führe zu einem Gefühl von Unsicherheit und Traurigkeit.

Ein weiteres wichtiges Element sind die inneren Konflikte, die aus gesellschaftlichen Normen oder eigenen Überzeugungen resultieren können. Diese Konflikte erzeugen oft ein starkes Gefühl der Spaltung zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst vor Verletzbarkeit. Um so mehr ist es wichtig, diese komplexen emotionalen Reaktionen ernst zu nehmen und gegebenenfalls therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um an diesen tiefsitzenden Themen zu arbeiten.

Verbindung zwischen Sex und Traurigkeit

Die Verbindung zwischen Sexualität und Traurigkeit kann komplex und tiefgehend sein. Oft wird der sexuelle Akt als einer der intimsten Momente im Leben betrachtet, die jedoch auch Gefühle von Verletzlichkeit und Unsicherheit hervorrufen können. Während man in diesem Zustand physische Nähe erlebt, kann das Unbehagen aus der Empfindung erwachsen, nicht genug zu sein oder die eigenen Erwartungen nicht erfüllen zu können.

Ein weiterer Aspekt ist die emotionale Resonanz, die oft auf frühere Erfahrungen zurückgeht. Menschen, die in ihrer Vergangenheit negative Erlebnisse gemacht haben, verbinden möglicherweise sogar positive intime Augenblicke mit einem Gefühl von Trauer. Diese Gegensätze führen dazu, dass sich Freude und Traurigkeit gleichzeitig einstellen, was es schwierig macht, diese Emotionen richtig einzuordnen.

Zudem gibt es gesellschaftliche Normen, die nahelegen, dass Sex immer positiv und erfüllend sein sollte. Wenn die Realität dem nicht entspricht, entsteht eine Art innerer Konflikt. Es gilt, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen, um die Ursachen für diese emotionale Zerrissenheit besser nachvollziehen zu können. Indem Du diese Erfahrungen anerkennst, kannst Du lernen, mit den dadurch nachfolgenden Gefühlen umzugehen und sie besser zu verstehen.

Gesellschaftliche Erwartungen und Druck

Die gesellschaftlichen Erwartungen im Zusammenhang mit Sexualität können erheblichen Druck erzeugen. Viele Menschen fühlen sich gezwungen, sexuelle Beziehungen als durchweg positiv und erfüllt zu empfinden. Diese verbreitete Vorstellung kann dazu führen, dass die Realität von intimen Momenten schmerzlicher wird, wenn Gefühle wie Traurigkeit oder Unsicherheit aufkommen.

Ein besonders problematisches Element ist der Vergleich mit idealisierten Darstellungen in Medien und sozialen Netzwerken. Wenn das eigene Erleben nicht den vorgegebenen Standards entspricht, entsteht oft ein Gefühl des Versagens. Es besteht dann die Gefahr, dass Du Deine eigenen Emotionen ignorierst oder unterdrückst, weil Du glaubst, diesen gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen zu müssen.

Zusätzlich können familiäre Werte oder kulturelle Normen einen großen Einfluss haben. In Umgebungen, in denen Sexualität tabuisiert oder negativ bewertet wird, können dadurch Schuldgefühle und Scham entstehen. Daher ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass persönliche Empfindungen valid sind, auch wenn sie von gesellschaftlichen Erwartungen abweichen. Mit einem offenen Umgang hast Du die Chance, tiefere Einblicke in Deine emotionalen Reaktionen zu gewinnen und diese besser zu verstehen.

Individuelle Unterschiede in Gefühlen

Jeder Mensch geht anders mit seinen Gefühlen um, besonders in Bezug auf Trauer oder Unruhe nach sexueller Intimität. Die individuellen Unterschiede in diesen Empfindungen können von verschiedenen Aspekten beeinflusst werden, wie zum Beispiel der persönlichen Geschichte und den emotionalen Erfahrungen. Während einige Menschen nach dem Sex innere Ruhe finden, empfinden andere ein tiefes Gefühl von Verlust oder Unsicherheit.

Diese unterschiedlichen Reaktionen sind auch oft eng mit der Emotionale Verfügbarkeit einer Person verbunden. Manche Menschen haben gelernt, ihre Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten, während andere möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen klar zu erkennen und damit umzugehen. Daher kann es oft hilfreich sein, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und sie nicht nur als etwas Negatives abzutun.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verarbeitung vergangener Erlebnisse. Die Art und Weise, wie frühere Beziehungen und sexuelle Erfahrungen erlebt wurden, prägt das aktuelle Empfinden. Es ist daher entscheidend, sich diese Unterschiede bewusst zu machen, um ein besseres Verständnis für die eigene emotionale Wahrnehmung zu entwickeln und gegebenenfalls Unterstützung zu suchen, um diese komplexen Gefühle zu klären.

Mögliche Bewältigungsmechanismen

Der Umgang mit postkoitaler Dysphorie kann für viele eine herausfordernde Erfahrung sein. Um besser damit umzugehen, ist es hilfreich, bewusste Bewältigungsmechanismen zu entwickeln. Eine wichtige Methode ist die Selbstreflexion. Dieser Prozess ermöglicht es, die eigenen Gefühle und emotionalen Reaktionen genauer zu betrachten und mögliche Ursachen zu erkennen.

Eine offene Kommunikation mit dem Partner oder der Partnerin spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es kann sehr hilfreich sein, über die empfundene Traurigkeit oder Unruhe zu sprechen, um ein unterstützendes Verständnis füreinander aufzubauen. Indem Du Deine Sorgen teilst, kann das Gefühl der Isolation verringert und ein sicherer Raum für Emotionen geschaffen werden.

Ein weiterer hilfreicher Ansatz ist das Praktizieren von Achtsamkeit. Achtsamkeitsübungen können Dir helfen, im Moment präsent zu sein und die Emotionen ohne Urteil zu erleben. Aktive Entspannungstechniken wie Meditation oder tiefes Atmen können ebenfalls zur innere Ruhe beitragen. Auch kreative Ausdrucksformen, sei es durch Kunst, Schreiben oder Musik, bieten oft einen wertvollen Kanal, um das emotionale Erleben zu verarbeiten.

Abschließend ist es wichtig, die eigenen Emotionen ernst zu nehmen und sich nicht dafür zu schämen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Manchmal kann es sinnvoll sein, therapeutische Hilfe zu suchen, um tieferliegende Themen ans Licht zu bringen und an der Verarbeitung dieser komplexen Gefühle zu arbeiten.

Wichtigkeit offener Kommunikation

Offene Kommunikation ist eine Grundsäule für das Verständnis und den Umgang mit postkoitaler Dysphorie. Wenn Du mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Deine Emotionen sprichst, schaffst Du einen Raum, in dem Unsicherheiten und Ängste offen besprochen werden können. Das Teilen von Gefühlen kann dazu beitragen, Missverständnisse abzubauen und gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Es ist wichtig, dass beide Partner die eigenen Empfindungen ausdrücken können, ohne Angst vor Verurteilung oder Ablehnung zu haben. Ein offenes Gespräch lässt oft tiefere Einsichten entstehen und zeigt, dass man gemeinsam an einer Lösung arbeiten kann. Darüber hinaus sollten emotionale Reaktionen als normal anerkannt werden.

In diesen Gesprächen ist es hilfreich, ehrlich und respektvoll miteinander umzugehen. Je mehr Verständnis und Mitgefühl Du zeigst, desto einfacher wird es, diese komplexen Gefühle zu verarbeiten. Diese Art der Kommunikation trägt nicht nur zur emotionalen Heilung bei, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Intimität innerhalb der Beziehung.

FAQs

Was kann ich tun, wenn ich nach dem Sex regelmäßig traurig bin?

Ist postkoitale Dysphorie ein häufiges Phänomen?

Wie lange halten die Emotionen im Durchschnitt an?

Gibt es bestimmte Übungen oder Techniken, um postkoitale Dysphorie zu bewältigen?

Kann postkoitale Dysphorie auch in gesunden Beziehungen auftreten?

Wie kann ich meinem Partner helfen, wenn er oder sie postkoitale Dysphorie erlebt?

Gibt es langfristige Auswirkungen von postkoitaler Dysphorie?

Wie kann ich Toxizität und Druck in der Sexualität vermeiden?

Das könnte dich auch interessieren

Die Ufo-Stellung: Wie geht sie und was macht sie aus?

Dezember 19, 2024

Ist Krebs sexuell übertragbar? Antworten auf eine wichtige Frage

Dezember 18, 2024